| “우리는 mmvd에 대해 얼마나 잘 알고 있나”

앞으로 연재할 글은 필자가 지난 1년간 강아지 심장병(이첨판 폐쇄부전, 앞으로 mmvd라고 표현) 환자에서 브이클램프 수술을 하면서 많은 보호자들을 만나 상담하고, 수술하고, follow-up한 내용을 바탕으로 쓰는 것이다. 필자의 주관적인 생각이 많이 들어가 있을 수 있고, 그것이 어떤 사람들에게는 불편하거나 다른 생각일 수 있다고 생각한다. 미리 양해를 구한다.

외과의로서 나에게 심장병은 ‘마취 위험성이 다른 환자들보다 높고, 수액처치를 적극적으로 할 수 없는’ 정도의 의미를 가졌었다. 그러나 브이클램프 수술을 해야 하는 입장이 되자 ‘심장병이 생기면 대체 무슨 일이 심장에 생기는건가, 어떤 상황이 몸에서 일어나는가’를 생각하지 않을 수 없었다.

필자는 ‘본인이 하려고 하는 것을 이해하지 못하면 섣불리 아무것도 할 수가 없는 사람’이다. 잘 모르는 것에 손을 댈 때 늘 사고가 난다. 그래서 mmvd에 대해 외과의의 시각으로 이해해 보려고 했다.

이첨판 폐쇄부전은 영어 약자로 MMVD이고, Myxomatous Mitral Valve Disease이다. MMVD의 맨 앞글자는 Myxomatous 이고, ‘점액종성’ 이라는 뜻이다. 이첨판 판막이 점액종성 변화를 겪으면서 판막의 역할을 제대로 못하여 질병이 진행되는 것이다(부끄럽지만 맨 앞 M이 mysomatous 라는 것도 원래는 잘 몰랐다).

그렇다면 점액종성이란 것은 무엇인가. 단어에서 오는 느낌대로 콧물처럼 끈끈해지고 두꺼워지면서 약해지는 것을 뜻한다. 즉, 판막이 콧물같은 변화를 보이면서 두꺼워지고 끈끈해지고 약해지고 녹아나가는 것이다.

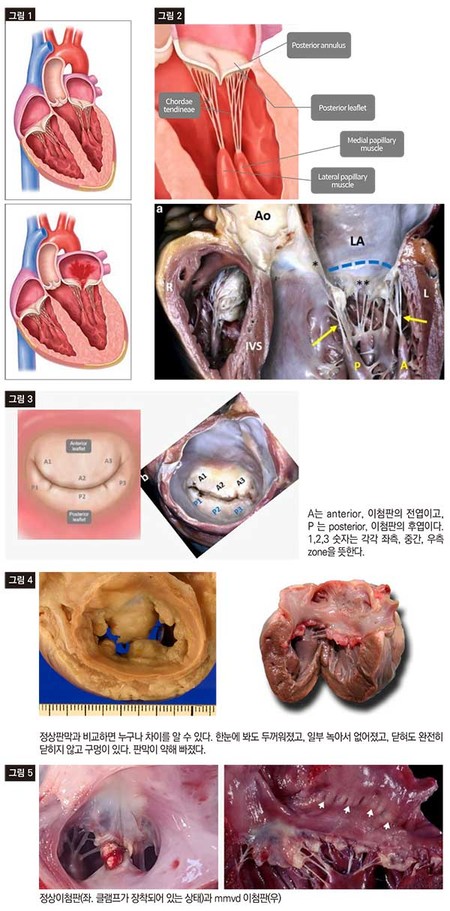

이제까지 심장병을 설명할 때는 이런 그림으로 설명을 많이 해왔다[그림 1]. 이 그림에서 이첨판으로 혈액이 역류하는 것만이 중요한 것이 아니다. 이것을 이해하려면 먼저 mitral apparutus(이첨판구조)에 대하여 이해해야 한다.

[그림 2] 위의 그림과 아래 사진을 비교해 보자. 이첨판구조는 판막 자체만을 이야기하지 않는다. 이첨판 판막, 그 주위의 타원형 판막륜(좌심방과 좌심실 사이의 경계), 이첨판과 좌심실의 근육과 연결해주는 건삭, 건삭을 붙잡고 있는 좌심실의 근육, 좌심방과 좌심실의 심근 등을 모두 통칭한다. 유기적으로 움직이고 밀접한 관계가 있는 이 구조는 이첨판질환을 이해하는데 필수적이다.

보호자에게 심장병과 브이클램프 이야기를 할 때 필자의 시작은 이러하다.

‘온 몸을 돌고 오른쪽 심장으로 들어온 피가, 폐동맥을 거쳐 폐에 가서 산소를 받아서, 폐정맥에서 좌심방으로 들어가고, 좌심방에서 좌심실로, 그리고 좌심실에서는 다시 온 몸으로 갑니다(이 설명은 심장이 뛰고 있고, 혈액이 움직이는 방향이 보이는 움직이는 일러스트를 띄워놓고 한다). 산소를 받은 피가 폐정맥에서 좌심방으로 들어가야 하는데, 좌심실에서 좌심방 사이의 문(판막)이 헐거워져서 피가 자꾸 좌심방으로 들어가는 것이 강아지 심장병이에요. 그럼, 폐정맥의 입장에서 보면 좌심방에 이미 역류한 피가 잔뜩 들어와 있어서 들어가기가 쉽지가 않죠. 그래서 폐정맥에 피가 머물러 있어요. 그게 폐수종이에요. 좌심방의 입장에서 보면 폐정맥에서만 피가 들어와야 하는데, 좌심실에서도 피가 들어오니 공간이 모자라죠. 그래서 좌심방이 커집니다. 이게 ‘심장이 커진다’ 에요. 온몸의 입장에서 보면 온몸 쪽으로 나와야 하는 피가 좌심방으로 역류하고 있으니 예전보다 피가 잘 안오죠. 그래서 기절을 하는거에요. 뇌로 피가 많이 못 가니까요’

심장 내부의 혈액 흐름 영상을 띄워놓고 이렇게 설명을 하면 80% 이상의 보호자가 아주 잘 이해한다. 그러나 수술을 하는 입장에서는 이런 단면보다는 좌심방에서 이첨판을 내려다보는 ‘항공뷰’가 더 의미 있다.

[그림 3] 정상 판막은 맨 오른쪽 사진처럼 얇고 탱탱하다. 안쪽으로 건삭이 심근과 연결된 것이 보인다. 그런데 mmvd와 dog을 구글링 해보면 아주 충격적인 사진들이 눈에 띈다.

[그림 5] 이렇게 판막이 조직학적으로 변성되어 판막이 닫혀도 구멍이 있어서 피가 좌심실에서 좌심방으로 거꾸로 역류하게 되는 것이다.

이 내용을 보호자에게 설명하면 필자의 이야기를 잘 이해한 보호자의 눈에는 눈물이 고이는 경우도 있다.

이러한 판막의 변성은 되돌릴 수 없는 변화이고, 이런 점액종성 변화를 ‘약으로 건강한 판막을 돋아나게 만들 수는 없다’는 것은 보호자들도 자연스럽게 이해한다.

심장환자들에게 처방하는 약은 ‘치료’를 위한 것이 아니라 역류가 있음에도 불구하고 일상생활이 가능하도록 도와주는 약들인 것이다.

mmvd 환자들은 크게 세가지 증상을 보인다(이미 앞에서 보호자에게 모두 설명한 내용이다. 하지만 다시 이야기 해주어야 한다. 이런 증상이 왜 생기는지. 증상의 원인과 결과를 알려주면 “선생님 이뇨제는 먹이기 싫어요” 소리는 쏙 들어간다).

| “심장병 A~D 단계별 증상과 처치법”

mmvd 환자들은 크게 세가지 증상을 보인다.

1. 폐수종

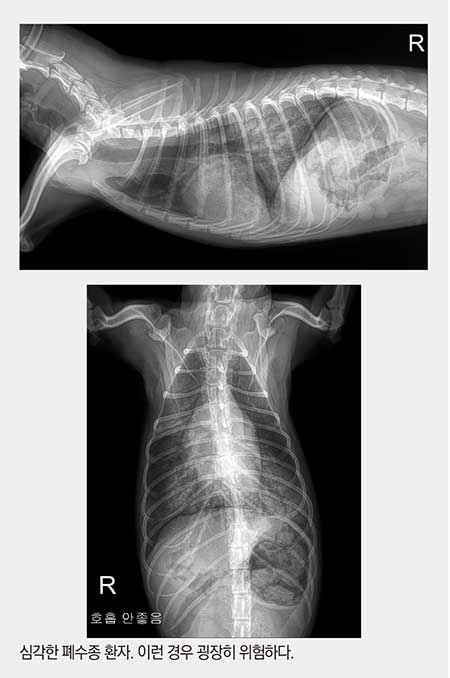

좌심실의 피가 좌심방으로 역류하고, 좌심방의 압력이 높아지면 폐울혈이 생기면서 폐에 물이 차게 된다. 물에 빠지는 것과 마찬가지 상태가 되어 호흡곤란으로 응급실에 내원한다. 운이 좋으면 약간의 폐수종 상태에서 “표정이 좀 이상해요, 간식을 안먹어요” 등의 증상을 호소하며 내원하지만, 어떤 아이들은 저산소증에 의해 곧 사망할 것 같은 상황으로 실려오기도 한다.

이런 경우 방사선 사진을 촬영하는 것조차도 위험해서 우선 iv 잡고 이뇨제 주면서 산소마스크를 쓰고, 호흡이 안정될 때까지(폐의 물이 좀 빠질 때까지) 기다린다. 병원까지 살아서 도착하는 것도 운이 좋은 경우에 속한다. 운명의 신이 병원에 오는 길에 아이를 데려가 버리기도 하니까.

2. 기절

좌심실에서 대동맥으로 나가야 할 피의 일부가 좌심방으로 역류하니 전신으로 공급되어야 할 피가 부족하다. 이런 이유로 실신, 기절 등의 증상이 생기거나 이전에는 20분씩 산책하던 아이가 몇 걸음 걸으면 못 걷겠다고 퍼져있기도 하다. 기절한 경우 보호자님들이 마사지를 해서 깨웠다는 히스토리는 흔하게 들려온다.

3. 기침

모든 심장 환자가 기침을 하는 것은 아니다. 기관과 기관지에 문제가 있어서 누가 눌렀을 때 납작해지는 경우 기침을 보인다. 심장이 커지면서 호흡기를 눌렀을 때, 호흡기가 건강하다면 호흡기는 정상 직경을 유지하면서 밀리겠지만, 호흡기가 무너져 있다면 눌리면서 기침을 하게 된다.

그런데 기침이라는게 생명을 당장 위협하진 않지만 낮이고 밤이고 조금만 건드려도, 물 먹으러 갈 때도, 화장실 갈 때도, 약 먹을 때도 계속 기침을 한다. 환자도 보호자도 밤새 잠을 못잔다. 삶의 질이 zero에 수렴한다. 이런 보호자들은 벌써 진료실 들어올 때 피곤에 찌들어서 얼굴에 인상을 쓰고 있다.

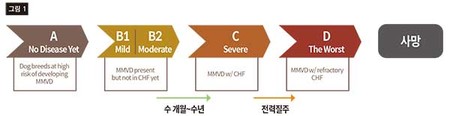

이제 심장병의 단계를 알아보자[그림 1].

mmvd stage A는 질병이 아니다. 질병의 소인이 있는 (심장병이 잘 걸린다고 알려져 있는 품종 소인 등) 아이들을 말한다. 1년에 한 번씩 모니터링 하며 질병이 생기진 않았는지 확인한다.

mmvd stage B1은 역류는 있지만 아직 심장 내부의 변화가 별로 없다. 심방이 커지지도 않았다. 초기여서 아직 약을 먹으면서 관리할 필요는 없다. 개인적으론 6개월마다의 모니터링을 추천하고, 심장초음파에서 점점 진행이 보이는 B1이라면 3개월 후 리첵을 추천한다.

mmvd stage B2, 이때부터는 약의 도움을 받아야 한다. 심장의 수축력을 도와주는 강심제부터 시작하여 필요시 이뇨제를 처방한다. 보통 stage B2는 짧게는 수 개월에서 길게는 2~3년씩 유지된다. 내복약의 용량은 중간중간의 심초음파와 흉부방사선, 혈액검사 리첵으로 조절하겠지만, 그럭저럭 매일 약 잘 챙겨먹으면 잘 지낸다.

문제는 B2 환자가 폐수종으로 실려와서 C단계가 되는 시점부터다.

(심장병을 모르고 있다가 폐수종으로 실려오는 환자들의 이야기가 아니다. 그 아이들은 우선 응급처치로 폐의 물을 빼고 난 후 다시 심장초음파를 보고 stage를 결정한 후 심장약을 복용하며 관리한다. 사실 한번이라도 폐수종이 왔다면 C로 보는 것이 맞다고 하지만, 경험상 폐수종이 한번 오고 나서 이후 대단한 약물이 처방되는 것 없이 B1으로 가기도 한다. 보통 폐수종의 원인이 [심장 + 다른 문제] 이를테면 빈혈이 있다던지, 혈액의 viscosity가 낮으면 폐수종이 더 잘 온다)

약으로 관리되던 환자가 C단계가 되었다는 것은 환자의 판막에 큰 변화가 생겼다는 것을 뜻한다. 더 많이 녹았든, 찢어졌든, 건삭이 끊어졌든, 판막탈출이 더 심해졌든 말이다. 이렇게 큰 문제가 생겨서 ‘지금 먹고 있는 약으로 안되는 상황’ 이 된 것이 C이다.

C의 다음 단계는 자꾸 폐수종으로 실려오는 상황이 생기는 D단계이다. 약 용량을 늘려도, 횟수를 늘려도, 약을 바꿔도, 자꾸자꾸 폐수종이 진행되면 우리는 D단계라고 생각하고, 보호자에게는 이제는 몇 주~2,3개월 정도 남았을 가능성이 크다고 이야기 한다.

(이렇게 이야기 해도, 보호자들은 3개월은 산다고 기억을 하고 집에 간다. 2~3주가 될 수도 있는데 말이다. 그 마음을 이해 못하는 것은 아니다)

운이 없게도, C에서 D로 간 것이 아니라, A나 B1, B2 에서 D가 되는 경우가 있다. 중요한 역할을 하는 건삭이 파열되어 갑자기 판막이 심각하게 flail 되는 경우에 해당한다.

약은 커녕, 이뇨제를 포함한 다른 약들의 CRI 도움을 받아야 겨우겨우 살려놓을 수 있다. 이 경우 수술을 어떻게 결정하고, 예후는 어땠는 지에 대해 추후 이야기 할 예정이다.

여기까지 보호자들과 1시간 정도에 걸쳐 상담을 하면많은 보호자들이 본능적으로 mmvd라는 질병을 잘 이해하기 시작하고 마음이 급해진다. 판막이 녹아가고 찢어지고, 진행될수록 점점 더 빠르게 흘러간다니 얼마나 무서운가.

이제까지 개심수술 말고는 이 심장의 시계를 거꾸로 돌릴 수 있는 방법이 없었는데, 갑자기 나타난 [하이브리드 심장 수술 = v clamp 수술]이 등장하면서 뛰는 심장에서 판막 수술을 할 수 있게 되었다.

그리고 우리 팀은 길지 않은 시간 동안에 상당히 많은 심장 환자들을 만나게 된다.