심장을 멈추지 않고 mmvd 심장병의 stage를 뒤로 돌릴 수 있는 수술이 있다니. 많은 심장병 환자들의 보호자들이 희망을 가졌다가, 여기저기서 수술 후 실패담이 들리니 절망했다가.. 그러지 않았을까.

V-clamp 수술은 무겁다.

이 수술을 표현하는 단어는 여러가지일텐데, 술자 둘과 영상의 한 명이 고도의 집중력과 긴장감을 뿜고 있는 ‘하이텐션’ 뛰고 있는 심장에 왕 큰 카테터를 넣어서 움직이는 판막을 잡아 쪼여서 고정하는 아슬아슬함과 내 심장이 다 쫄깃해지는 ‘자극성’ 그리고... 무거움.

나는 이 수술이 너무나 무겁다. 그래서 일부러 반드시 보호자를 만나 오랜 시간을 들여 이야기를 나누려고 한다. 수술이 무거울수록 집도의와 보호자가 꼭 깊은 이야기를 해야 한다. 왜 하는 거고, 무엇을 할 거고, 뭐가 리스크인지 입으로 뱉고, 서로 위로하고 격려하고, 보호자와 수의사가 한 팀임을 확실히 해두는 것이 필요하다.

수술이 끝나고 내려와 보호자에게 “힘든 시간 기다리시느라 고생하셨다”라고 말하는 순간 스스로에게도 “애썼다 엽경아”라고 말하는 것 같아서 괜히 눈물이 핑 돈다.

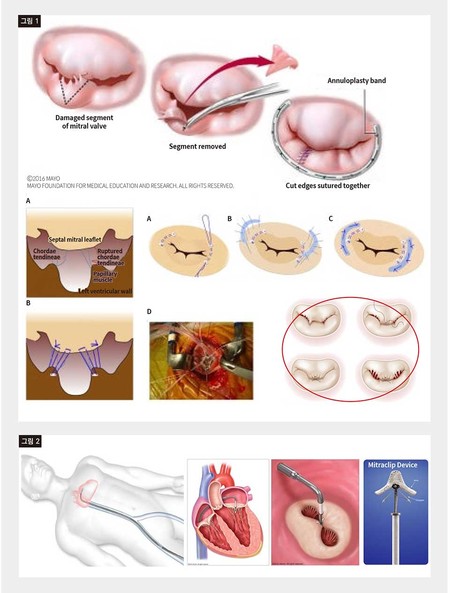

8개월 전 쯤 쓴 필자의 일기이다. V-clamp가 대체 뭔지 알아보려면 이첨판 폐쇄부전 환자의 수술 방법 중 edge-to-edge에 대해 먼저 이해해 보아야 한다. 이첨판 폐쇄부전 환자의 수술 방법은 이렇게 여러 가지가 있다.

강아지에선 이 방법이 불가능하다. 첫 번째로는 강아지의 몸 크기가 사람보다 작아 혈관을 통해서 갈 수 없기 때문이다.

그리고 강아지가 사람만하다고 하더라도 강아지에서는 마이트라클립 시술이 불가능할 것 같다. 이유를 생각해보자. 사람과 강아지의 병인론과 질병의 진단 시기에 보이는 판막의 상태는 다소 차이가 있다.

사람은 primary MR(=Degenerative MR, DMR)과 secondary MR(Functional MR, FMR)로 분류하는데, DMR은 강아지와 마찬가지로 판막에 퇴행성 변화가 생기면서 역류가 생기는 것이고, FMR은 주로 심근경색 이후 심장의 크기가 커지고 기능적 문제가 생기면서 새는 것이 일반적이다.

사람에서의 TEER은 개심수술(판막치환술)을 할 수 없는 고위험군에서 추천된다. 이에 대한 이야기는 추후 다시 자세히 다루어 볼 생각이다.

어쨌든 강아지의 주된 병인론인 ‘prolapse 와 flail’( 이 표현이 무엇을 뜻하는 지는 다음 화에서 자세히 다루겠다)을 잡아서 고정하려면 마이트라클립처럼 생긴 디바이스는 심한 prolapse와 flail 판막을 잡기가 매우 어려울 것이다. 판막이 자꾸만 좌심방으로 도망가기 때문이다.

마이트라클립 적용 방향에서 잡는 것은 난이도가 상당할 것이고, 실패율이 너무 높을 것 같다는 것이 필자 개인의 의견이다.

| “선장과 기관장 및 네비게이터의 합작품”

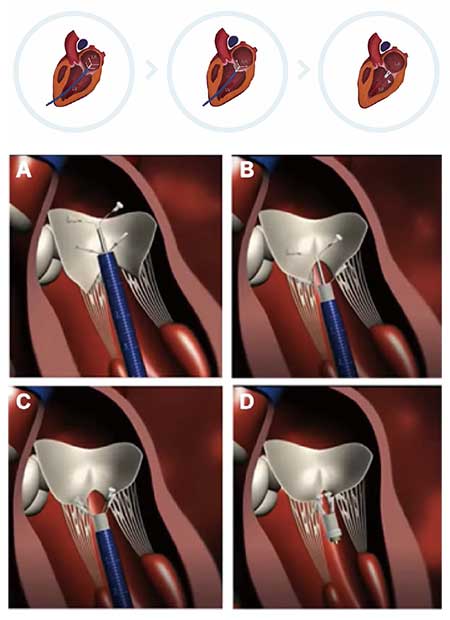

강아지의 TEER(브이클램프) 수술은 이런 것이다. 뛰고 있는 심장의 심첨에 카테터를 넣어서 클램프를 진입시키고, 그 클램프로 이첨판의 앞쪽판막과 뒤쪽판막을 잡아서 고정한 후 디바이스를 분리한다.

이 그림만 봐서는 “그럼 대체 심장에 저걸 넣었다가 빼고 어떻게 봉합하는거지?”하는 생각이 들 것이다. 필자도 맨 처음에 그런 생각을 했다.

수술 과정을 다시 자세히 적어본다.

1. 개흉 후 심장을 노출한다.

2. 심첨에서 유도철사(guidewire, GW)를 삽입할 위치를 신중히 결정하고, 그 부위 주변으로 미리 봉합사를 걸어둔다. 이 봉합사는 시술이 끝나고 심장을 봉합하는데 사용된다.

3. 유도철사를 좌심실에 넣고, 그것을 따라서 카테터를 넣는다. 심장이 뛰고 있고, 모나미 볼펜만한 카테터가 들어가도 출혈이 별로 없다.

4. 카테터를 좌심실에서 좌심방까지 위치시킨다.

5. 좌심방에 있는 카테터를 통해 클램프를 진입시킨다.

6. 첫번째 클램프를 펴고, 두번째 클램프를 편 후 두번째 클램프를 이첨판 아래, 즉 좌심실로 위치시킨다.

7. 두 클램프 사이에 판막이 위치하게 둔 후 목표지점에 클램프가 정확히 위치하는지 확인한다. 목표지점은 보통 정 가운데 이지만, 판막의 일부가 찢어진 구간이 있다면 그 구간을 피해야 하므로 반드시 정 가운데는 아니다. 환자마다 다르다.

8. 두 클램프 사이 간격을 조심스럽게 좁히면서 클램프 닫을 준비를 한다.

9. soft close 후 위치를 한번 더 확인하고, 위치가 계획과 같다면 hard close 한다.

10. hard close 후 양쪽 판막이 충분히 잡혔는지, 역류량은 충분히 줄어들었는지, 좌심방에서 좌심실로 정상적으로 들어가야 하는 피의 양은 충분한지 등을 확인한다.

11. 모든 것이 만족스럽다면 클램프를 디바이스에서 분리한다. 분리하는 손이 흔들리면 안되기 때문에 분리하는 술자는 필자의 어깨에 무게를 싣고 디바이스를 분리하게 된다.

12. catheter를 빼면서 심장을 봉합한다.

13. 흉강을 닫는다.

그리고 그 이후 한달 정도에 걸쳐서 클램프 위로 건강한 섬유조직이 덮히면서 끝이 난다.

이 섬유조직이 덮히는 것 때문에 클램프가 장착된 부위(즉, 사첨판의 중간)는 더 이상 점액종성 변화가 생기지 않을 것이다. 물론 클램프가 찝혀져 있지 않은 부분은 조금 더 변화가 진행될 수 있지만, 그래도 한계가 있을 것이다. 질병이 진행되는데, 환자가 나빠지는데 한계가 있을 것이다.

V-clamp 수술의 learning curve는 아주 혹독하고 가파르다. 이런 이야기를 하면 “역시 아직 얼마 안 된 이 수술을 한국에서 하겠다고 하는건 위험하군” 이라고 생각하며 겁을 먹는 보호자님들, “보기엔 쉬워보이던데 뭘 그렇게 어렵겠어” 라고 생각하는 수의사들,

“아.. 역시 나만 이렇게 힘들고 어려운 것이 아니구나”하고 생각하는, 어디선가 필자와 같은 역할을 하고 있는 수의사들. 이렇게 나눠지지 않을까.

중요한 것은 이 수술의 술자가 ‘집도의’와 ‘보조술자’ 로 나누어져 있는 것이 아니란 것이다. 이 수술에서 필자가 맡은 역할은 ‘선장’이고, 필자와 함께 수술하는 외과의가 맡은 역할은 ‘기관장’이다. 그리고 무엇보다도 우리의 눈이 되어주는 TEE를 다루며 우리에게 술야를 보여주는 초음파 수의사는 ‘네비게이터’이다. 이렇게 셋이서 다리가 세 개인 의자처럼 수술한다. 한 명 이라도 본인의 역할을 잘 못하면 수술이 실패하게 된다.

국내외 TEER 수술하는 팀을 알고 있는데, 그들 중 어떤 사람들은 선장만 러닝커브 극복을 한다면 수술이 매우 수월해질 것이라고 생각한다. 그러나 그렇지가 않다. [디바이스를 관장하고, 위아래 클램프 사이의 간격을 조절하고, 클램프를 닫고 분리할 수 있는] 기관장의 역할에 문제가 생기면 수술은 100% 실패이다. 네비게이터가 술야를 잘 보여주지 못하면, 술자들이 눈을 감고 수술하는 것과 같다. 또한 100% 실패이다.

우리 팀의 자랑은 정말 뛰어난 기관장과 네비게이터가 있다는 것이다. 물론 선장이 운전을 잘 못하면 그것도 실패로 이어진다. 게다가 이 플레이어들이 수술에만 집중할 수 있도록 해주는 마취의, 수술 후 24시간 중환자 관리를 도맡아 해주는 중환자 센터와 내과 주치의들. 얼마나 많은 사람의 피땀눈물이 들어가는 수술인가. 말을 할수록 무섭고 무거운 수술이다.

지금 그럼 어느 정도 와 있을까? V-clamp 수술을 시작한지 1년 2개월이 지나고 있다. 혹독한 learning curve임은 확실하고, 아직도 알아내야 하는 것이 많고 성장해야 하지만, 처음만큼 안개 속의 까막눈 상태는 아니다. 감히 스스로 생각하기로는 이제 learning curve의 season 1은 끝난 것 같고, season 2 가 기다리고 있을 것 같다. 처음 무언가를 하는 것은 작두 위에서 춤을 추는 것과 같고, 계속 발을 베는 것 같은 일이다. 누가 이미 한 것에 대한 평가를 하는 것 혹은 댓글을 다는 것은 훨씬 더 쉽다. 팀웍과 술기, 그리고 환자선정에 대한 learning curve는 점점 퍼즐이 맞춰지고 있다. 그러나 여기서 더 가봐야 아는 길일 것이다.

다음 화에서는 TEER 수술 전 TEE 평가에 대해 써봐야겠다. 이제까지 100마리 정도가 수술 전 평가를 받고 갔다. 우리는 그 아이들에게서 무엇을 알아냈을까?