2년 전 이맘때 쯤엔, 아마도 며칠 후면 TEE (경식도 초음파 장비)가 병원에 들어올 테고, 그럼 당장 첫 브이클램프 수술을 해야 한다는 굉장한 중압감에 미칠 지경이었을 것이다. 1년 전 오늘은, 23마리의 환자가 지나간 상태였고,

계획잡고 한 TEER 가 아니라, 급성 건삭파열로 인해 D 단계로 직행한 뽀송이의 응급 TEER 를 해내고 나서 자아도취에 빠져있다가, 아픈손가락 초코가 수술 후 판막이 찢어지는걸 경험하고 다시 절망과 슬픔과 미안함에 빠졌으며, 그 상태로 한달을 살아가고 있어서 머릿속에 물음표가 가득했었다.

그때는 어설프게 고찰했었지만, 지금은 꽤나 명확하게 이유가 보인다.

너무 오래된 심장병이었고, 심장이 오랜시칸 크게 유지중이었고 (= 판막륜이 오랫동안 큰 상태였고), 판막사이의 길이를 더한 값이 판막륜보다 작거나 같았다.

판막의 퇴행성 변화는 적지만, 판막륜이 너무 크다. 판막 사이의 horizontal gap이

확인된다.

3D 에서도 마찬가지. 양쪽 판막이 닫힌 상태에서도 여전히 gap (빨간색 화살표가 가리키는 검정색 틈)이 확인된다.

난 요즘 판막륜의 직경과 판막길이 합의 비율이 술 후 예후 (단기, 장기 모두)에 영향을 끼친다고 생각한다. 판막륜이 작으면 수술 후 장기적으로 좋은 예후를 보이는 듯 하다.

아마도, 단기적으로는 판막의 가운데를 고정해놓아도 판막에 작용하는 당겨지는 힘이 세지 않아서 판막이 찢어질 가능성이 낮아질테고, 장기적으로는 심장의 역리모델링이 잘 되기 때문일 것이다.

판막륜이 '아직' 작다는 것은 심장병이 그리 오래되지 않았다는 말 일 것이다.

혹은, 선제적으로 이뇨제를 잘 써서 심장의 크기가 커지지 않도록 유지를 잘 하고 있다는 이야기일 것이다. (물론, 심장을 작게만 만드는 데에 치중하면 환자에게 불필요한 용량의 이뇨제가 들어갈 수 있다. 심장만 쳐다볼 것이 아니라 다른 장기도 쳐다봐야 한다.)

작년 이맘때 23 케이스, 지금 47 케이스, 환자들을 겪으며, 무언갈 알아낼 수록, 물음표는 더 많아진다.

수술 실패를 통해 ‘patient selection’ 과 ‘surgical procedure’ 에 대한 학습곡선을 극복해 나갔다면, 수술 성공 후 장기관리를 해나가면서 순환기의 생리와 이첨판 폐쇄부전의 병리학에 대해 깊이 고민할 수 있었다.

심장의 시계를 뒤로 좀 돌려보면, 질병이 어떤 과정으로 진행되는지 다시 뜯어보는 시간을 가지게 된다. TEER 후 어떤 환자는 심장병이 거의 진행되지 않고, 다른 환자들은 천천히이긴 하지만 진행되기도 하며, 안타깝게도 수술이 성공했음에도 불구하고 몇 개월 후 다시 역류 정도가 50% 이상을 보이는 경우도 있다. 이런 환자들을 비교해보며, 우리는 최대한 수술 후 초반에 환자에게 유리한 쪽으로 reverse remodeling 을 시키는 방향을 고민하고있다.

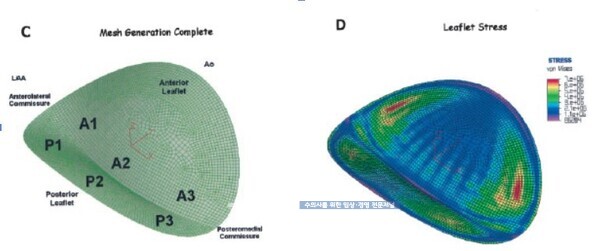

이 그림들은, 내가 너무나 좋아하는 판막형태 그림이다.

고백하건데, 수술을 스무마리 넘게 해오던 때 까지도, 나는 판막에tenting area 가 있는줄 몰랐다. 판막은 평평하다고 생각했고, 판막의 가운데를 잡아놓으면 거기 무언가가 덮히면서 처음보다 유리해진다는 생각만 했다.

과연 그게 다일까?

왜 어떤 환자들은 약을 다 끊을 수 있을 정도로 좋아지고 어떤 환자들은 (물론, 수술을 안 했으면 더 짧은 예후를 보였겠지만) 수술 후 역류가 줄었다가 몇 주 - 몇 개월 후 다시 역류가 늘고, 꽤 높은 용량의 이뇨제를 먹으면서 지내야 할까? 그럼 이건 수술이 소용이 없었다 라고 봐야하는 것일까?

그런 의문에 대해 요즘 하나하나 답이 풀리고 있다.

(물론, 이런 말도, 몇 달 후에 혹은 내년에 읽어보면 "또 오만했군" 이라고 얘기하겠지만)

정상 이첨판의 형태는 평평하지 않다. 판막륜의 zone 2 부위는 특별히 높다. 판막은 3차원적 구조이고, 말 안장 혹은 감자칩처럼 생겼다. 이것은 대단히 멋지게 "자연선택" 에 의한 진화의 결과이다.

만약 평평했다면, 판막의 사이가 조금만 벌어졌어도 엄청난 역류가 생길텐데, 사람도 개도 이첨판은 말 안장처럼 3차원적으로 생겨서 조금 벌어졌다고 해서 역류가 심하게 생기지도 않고, 역류가 생겼다고 해서 당장 매우 큰 문제가 생기지 않는다.

(ACVIM MMVD stage B1) 실제로 stage B1 은 역류가 꽤 있지만 심장이 모양을 바꿀 필요도 없는 (즉 리모델링을 보이지 않는) 상태이다.

MMVD는 판막의 퇴행성 변화 (점액종성 변화) 에 의해 역류가 생기고

그 역류량이 늘면서 판막륜은 커지고 판막은 평평해지고 판막이 평평해지면 '스트레스를 더 많이 받게' 되는데 ( = 같은 역류량에도 더 많은 퇴행성 변화가 생기는데)

그렇게 되면, 판막은 더 녹아나가고, 없어지고, 찢어지고, 그럼 더 역류는 많아지게 되어 악순환된다.

지난달 읽었던 논문에서 나온 "MR(역류) 은 MR을 낳는다" 는 말은, 이런 슬픈 악순환을 이야기 한 것이리라.

그러니까, 너무 오랫동안 심장병을 갖고있는, 이를테면

"우리애는 B2 로 2년간 잘 유지중이야~~"

이런 환자들이 갑자기 폐수종이 오는 경우,

첫 번째 폐수종임에도 불구하고 매우 빠르게 나빠져서 D 단계로 직행하는 것을 여러번 보아왔다. 그럼, 그 아이들의 가족들은,

"우리애는 첫 폐수종 오자마자 수술했으니까 잘 되겠지? 약도 다 끊을 수 있겠지?" 라고 생각할 수 있지만, 그것은 전적으로 심장의 'compliance' 즉, 변형력에 달려있는 것이다.

판막륜의 변형력이 매우 떨어져있다면, 수술 후 이뇨제를 고용량으로 여전히 먹고 살아야 하고, 그런 아이들이 어떻게 흘러가고있는지 지금 6개월 - 1년반 정도 보고있는데, 클램프 옆의 판막이 다시 녹아 나간다.

그것이 leaflet stress 때문에 판막이 쉽게 퇴행성 변화를 겪는다는 것이리라.

그렇지만, 그런 아이들에서 수술을 하지 않았을 때 몇 주- 몇 달 못 버텼을 것 같다는 것은, 그리고 삶의 질도 나빴을 것이라는 것은 수술하지 않은 아이들의 예후를 비교해 보았을 때 자명하다.

예를들어보자.

일반 심초 소견은 이러하다.

- ACVIM MMVD stage B2 w/ MVP & flail of A3

- LA/LV volume overload

- systolic myocardial dysfunction; mild

- TVI w/ PH (probability intermediate)

여기까지만 봤을 때는 피모벤단만 처방이 나가는 것, 리즈너블 하다고 생각할 수 있다. 그런데 같은 환자의 경식도 초음파 영상을 보자.

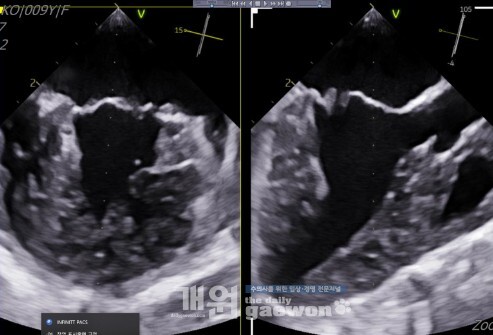

경식도 초음파 3D 영상

화살표 부분이 비어있다. 아직 많이 새진 않지만, 저기로 분명 역류가 올라오는 것이 확인되었다. 이 환자에서, MMVD 가 지금보다 진행되어서 판막륜이 좀 더 커진다고 상상하면, 저 비어있는 부분은 벌어지게 된다. 벌어지면 갑자기 엄청난 양의 역류가 올라올 것이다. 어느순간 갑자기 매우 나빠질 것이다.

또 다른 환자의 흉부방사선이다.

이 환자는 2년간 피모벤단을 먹으면서 B2 로 관리받았고, 최근에 한 번의 폐수종이 있었는데, 그 이후로 퇴원이 안 되는 상황이었고, 고려 응급실로 밀고들어와서 투석부터 하고있다. 이뇨제는 신장수치때문에 더 쓸 수가 없고, 투석의 초여과 기능을 통해 폐의 물을 뺐다.

무슨 말을 하려는지 알겠는가?

B2 라는 말은, 생각보다 무겁게 생각해야 한다.

이미 심장이 모양과 크기를 바꾸었다는 이야기이다. 그럼, 판막의 상황에 따라 급하게 진행될 수도 있고, 천천히 진행이 되더라도, B2 로 길게 유지하다가 나중에 폐수종 터지고 나서 그때 뭔가를 해보고 싶을때는 심장의 기능이 떨어져있는 상황일 수 있다.

심장의 수축력은 심장이 오랫동안 커져있으면, 당연히 떨어진다. 얇은 근육이 두꺼운 근육보다 일을 못한다는 것은, 말라깽이가 무거운 것을 들지 못하는 것 처럼 우리 모두가 알고있지 않은가.

그래서, 다시 적절한 수술 시기 이야기로 돌아가면,

폐수종이 터졌냐 안터졌냐 가 기준이 아니라, 심장의 기능과 판막륜의 변형력이 충분히 남아있을 때 수술을 하면 좋은 예후를 얻을 수 있다.

심장병 얘기 들은적도 없는데 갑자기 폐수종부터 왔던 환자들이, 심지어 그 환자들이 D 단계로 직행했는데도 불구하고 클램프 수술 후 이뇨제 끊고 강심제도 끊을 수 있는 것은, 다 변형력이 좋고 심장의 기능도 좋고, 심장병을 앓은 시간이 오래되지 않아서 일 것이다.

TEER 든 개심술이든, 보호자의 마음은 무섭고 겁이 날 것이다. 의뢰하는 주치의의 마음 역시도. 그러니까, 경식도 초음파까지는 봐야 한다. 그것까지 검사 해 보고, 아이의 판막 민낯을 본 후 천천히 고민해도 늦지 않는다.